撑板与滚柱——莱茵金属Rh 73步枪

ᅟᅠᅟᅠ这大概是一段没有结局的历史:莱茵金属公司的突击步枪发展历程。从Rh 4到Rh 70,再到本文所述的Rh 73,最终是构想中的“无弹壳抛出式”突击步枪 Rh 80。

在科布伦茨联邦国防军装备、信息技术与使用局(WTS)档案馆的文献研究

ᅟᅠᅟᅠ在科布伦茨联邦国防军装备、信息技术与使用局(BAAINBw)研究藏品库——被许多人称为WTS——的展览中,突击步枪原型收藏尤为引人注目。最夺人眼球的当属黑克勒&科赫G11步枪及其研发阶段与项目成果展示。莱茵金属公司5.56×45毫米无托式突击步枪的研制成果同样备受关注,互联网上根据展柜内铭牌拍摄的照片将其标注为Rh 70型号并加以评论。比如“卡洛斯”在2003年曾发帖说:RH-70突击步枪为何终止?那并非“测试样枪”,更像是用于人机功效测试的模型——至少完全不具有实际功能。好吧,卡洛斯想必深谙内情。

图1:名称不正确的 RH-70 突击步枪。

图2:抛壳窗位于提手下方的右侧。

图3: 处于射击状态。瞄准镜的位置可以更高一些。射手必须不舒服地扭动脖子。

ᅟᅠᅟᅠ但现在让我们聚焦技术细节:经过拆解、测量与拍摄后,我们开始研究第三个横向滚柱的功能机制,最终成功破解其运作原理。前往WTS文献档案馆的调研同样有所助益,尽管结果既令人失望又饶有趣味。来自莱茵金属公司的一份文件证实:我们手头研究的并非Rh 70(7.62×51 毫米),而是5.56×45毫米口径的Rh 73型。

ᅟᅠᅟᅠ从Rh 70到Rh 73的转变。1973至1976年间担任莱茵金属公司四人执行董事会成员的京特·克伦佩尔博士(Dr. Günther Krempel),于1974年4月29日签署了关于Rh 73型突击步枪(5.56×45毫米)的修正报告。从Rh 70到Rh 80的研发报告非常值得一读。以下是包含 Rh 70、Rh 73及Rh 80型号关键信息的完整转录:“关于:Rh 73突击步枪。1970年8月首次展示了7.62毫米口径新式突击步枪方案,其基础设计与后来5.56毫米的Rh 73一致。闭锁系统采用了莱茵金属专利的半自由枪机机构(双传动质量闭锁机构)。1972 年初,使用Rh 73实验武器进行了首次试射,验证了新闭锁系统的原理可行性。为实现开发目标,下列任务尚未完成:

1. 闭锁机构的质量配置与运动学优化,包括缓冲装置的设计

2. 功能性射速限制器。

3. 使用寿命与故障率的技术指标确认。

4. 极端环境条件下的功能极限测试。

5. 验证操作稳定性。

6. 测定射击精度。

图4: 弹匣可容纳30发子弹,“嵌入”握把之间。弹匣释放钮位于扳机后方。在握把前端的扳机护圈上方,可以看到用于选择保险、单发和连发的旋转式快慢机选择盘。

图5: 弹匣前方的非“手套友好型”握把需要一段时间才能适应。

ᅟᅠᅟᅠ由于过去三年研发进展缓慢,1973年3月制定了阶段性研发计划。该计划包括制造测试3支原型枪及编制一套预生产图纸等内容,项目预计还需2.25年研发周期。因公司内部评估研发成本效益不佳,经伊森伯格先生提议,公司董事会于1973年9月24日决定就双传动质量闭锁枪机的性能征求专家意见。专家意见认为:该枪机在枪机头开锁速度与相对开锁行程的优化设计方面远未达标,尽管已投入大量研发时间,仍需继续投入才能得到可测试的优化功能模型。我们的测量结果与专家结论完全吻合。报告同时指出:双传动质量闭锁枪机虽可应用于大口径机枪,但在该口径范围内相较于现有枪机系统,在枪机重量与运动速度方面并无优势。这意味着原定研发目标需进一步收窄,也证实了我们此前的猜测——研发风险远高于预期,而技术优势却比表面看起来更为有限。截至1973年底,因技术瓶颈未突破,既定研发目标未能达成,且无法预估完成时间(推断即便完成研发投入量产,相较其他产品也难以保持技术优势)。经全体突击步枪研发人员讨论后,公司董事会决定终止该武器研发,但保留现有研发成果以便必要时重启。腾出的研发资源将投入Rh80突击步枪项目,董事会认为该型号更具市场潜力,因其能实现现代突击步枪的核心诉求:

1. 弹药重量轻

2. 弹头初速高

3. 无抛壳动作

4. 弹药环境敏感性低

图6: Rh 73部件较少,但结构复杂。主要部件包括:1 整合多项功能的枪管总成:闭锁节套、带光学瞄准镜的提把、枪机导轨外壳。2 枪机组。3 带复进簧(拉簧)的枪管护套,包含拉机柄和连接枪机组的连杆及耦合装置。4 枪机导轨护盖。5 带缓冲簧的枪托。6 握把组件含扳机组。7 弹匣释放钮。8 S/EF/DF模式选择盘。9 弹匣。

图7: 拉机柄位于枪身左侧。

ᅟᅠᅟᅠ董事会认为Rh 80突击步枪在未来武器竞争中具备实质性竞争力。1974年2月,董事会正式向顾问委员会通报终止Rh 73项目的决定。在1974年3月25日的顾问委员会会议上,该决议获得全票通过。此前,监事会通过常规研发报告或按要求问询的方式,在历次监事会会议上持续跟进项目进展。例如,监事会曾获悉(参见1973年4月11日会议记录),如果发放这款步枪的许可证,则需投入约300至400万德国马克方可实现稳定量产。此外,即便具备适配的机械加工设备,仍需额外投入约300至400万德国马克用于专用工装夹具。董事会在上述会议中已阐明对Rh 73项目高投入的审慎立场。值得一提的是,1973年中期曾尝试与Heko公司就联合开发或专利授权达成协议,但Heko对两项提议均无兴趣。关于Rh 73项目的存续决策未在监事会会议上形成决议。董事会原计划在下一季度报告中向监事会通报终止开发的决定。

ᅟᅠᅟᅠ根据克伦佩尔博士的评估,Rh 73步枪在实现低弹壳损伤与合理的弹头出膛前安全行程方面未达预期。枪机组的后坐速度过高问题显著,即便采用强力双股缓冲簧亦无法有效抑制。弹簧末端在枪机框尾部留下明显磨损痕迹。至此,Rh73 项目宣告终结!

ᅟᅠᅟᅠ一线曙光初现于Rh 80无壳弹药突击步枪项目。汉斯-约阿希姆·卡尔特曼在莱茵金属公司积极投入研发,提出次口径弹头集成发射药并利用弹托效应提升初速的创新方案,但其根本缺陷在于缺乏弹壳,必须为枪机头配备专门的密封元件以实现弹膛闭锁。同时期黑克勒&科赫公司和戴那米特·诺贝尔公司的研发也不容忽视——“无壳弹G11”步枪已进入工程阶段,最终列装后却迅速遭弃,成为博物馆展品。莱茵金属Rh 80项目虽终止开发,但需特别说明:目前尚未发现该枪实体样枪存世。

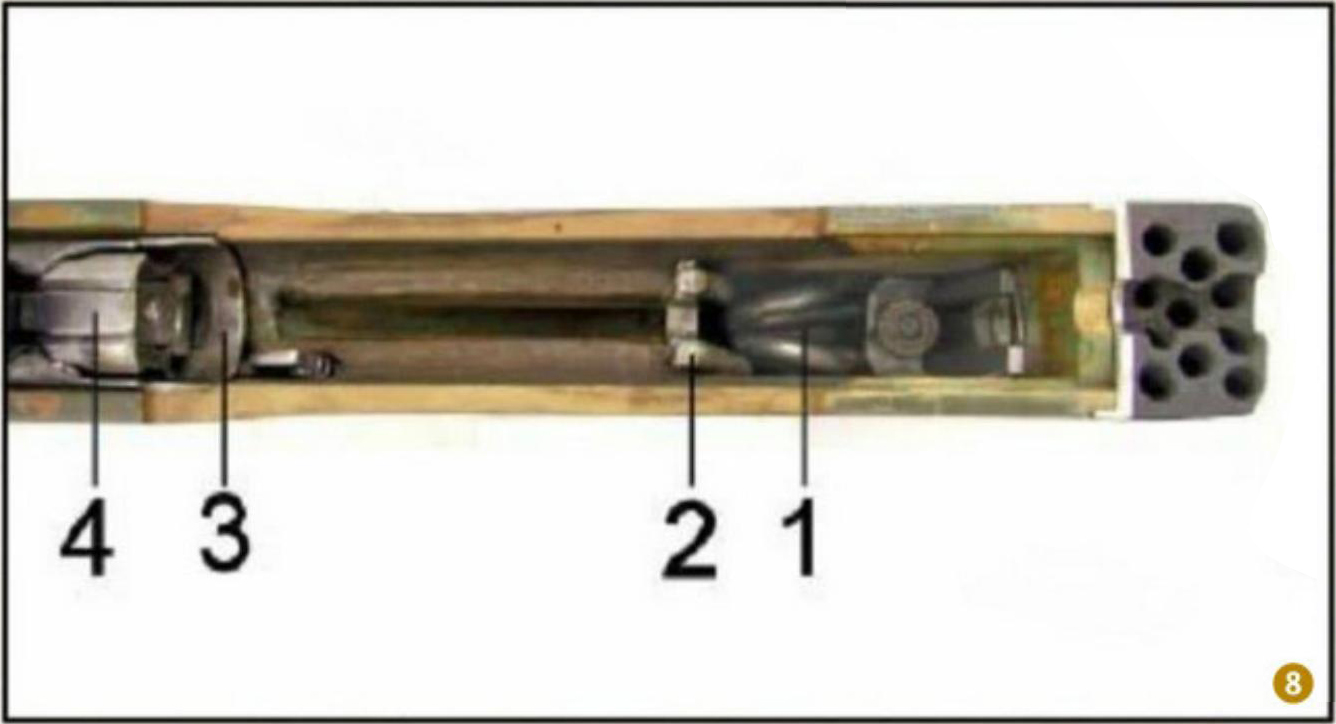

图8:缓冲功能在木质枪托中得到了体现:1 双叉形缓冲簧。2 弹簧接触端与枪机框末端连接处。3 枪机导轨外壳。4 枪机框。

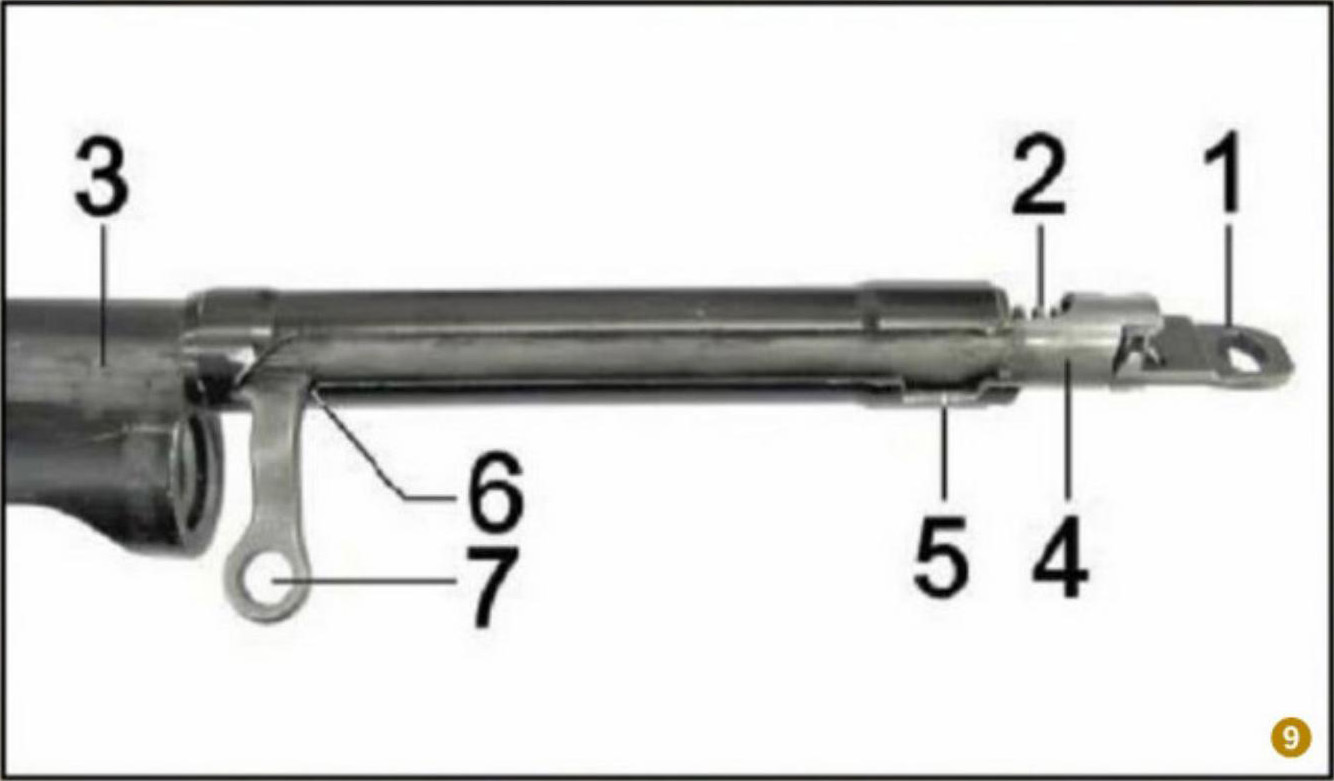

图9:复进簧与装填机构总成细节:1 与枪机框的耦合点。2 复进簧(拉簧),安装在枪管护套内。3 带复进簧导管的枪管护套。4 传动连杆。5 枪机后位固定用定位凹槽。6 枪机前位固定用定位凹槽。7 与传动连杆4集成的拉机柄。

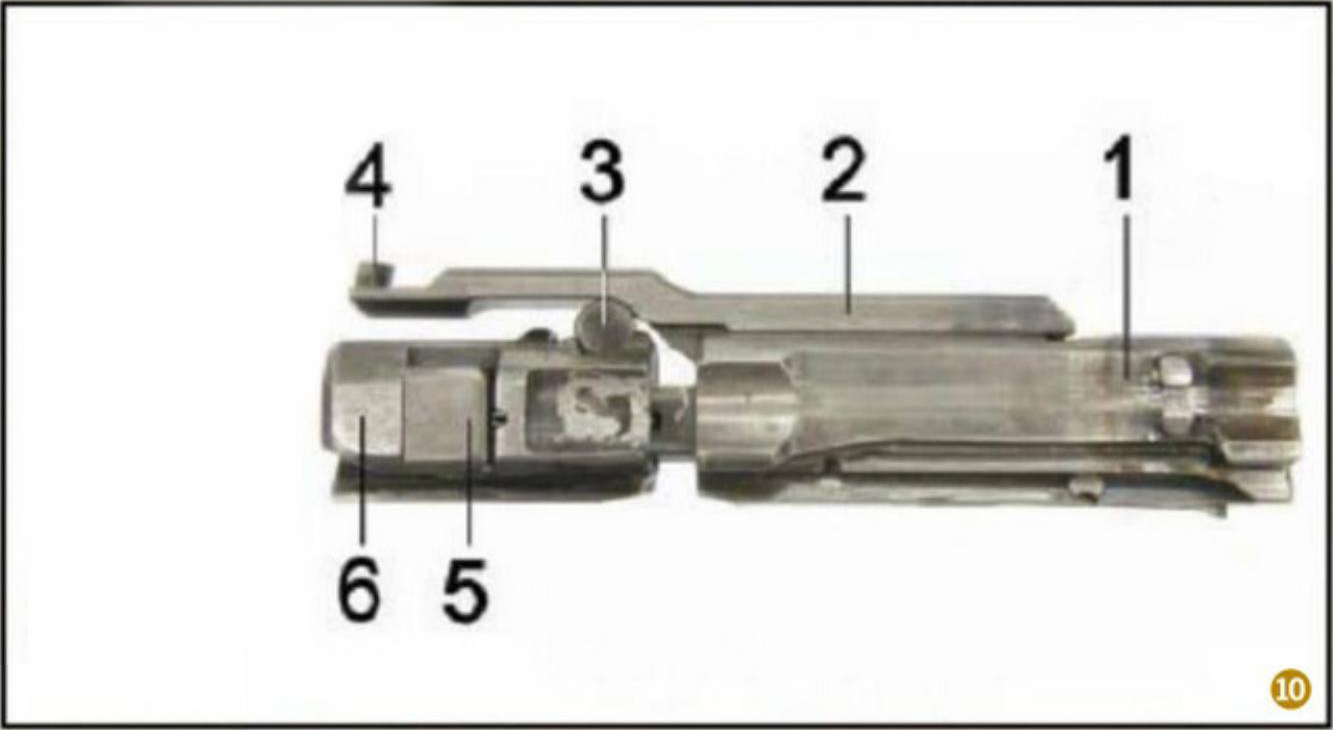

图10:枪机开锁状态组件分解:1 枪机框。2 待击滑块。3 顶部锁止/待击多功能滚柱。4 耦合凸笋。5 左右闭锁支撑片(收起状态)。6 枪机头。

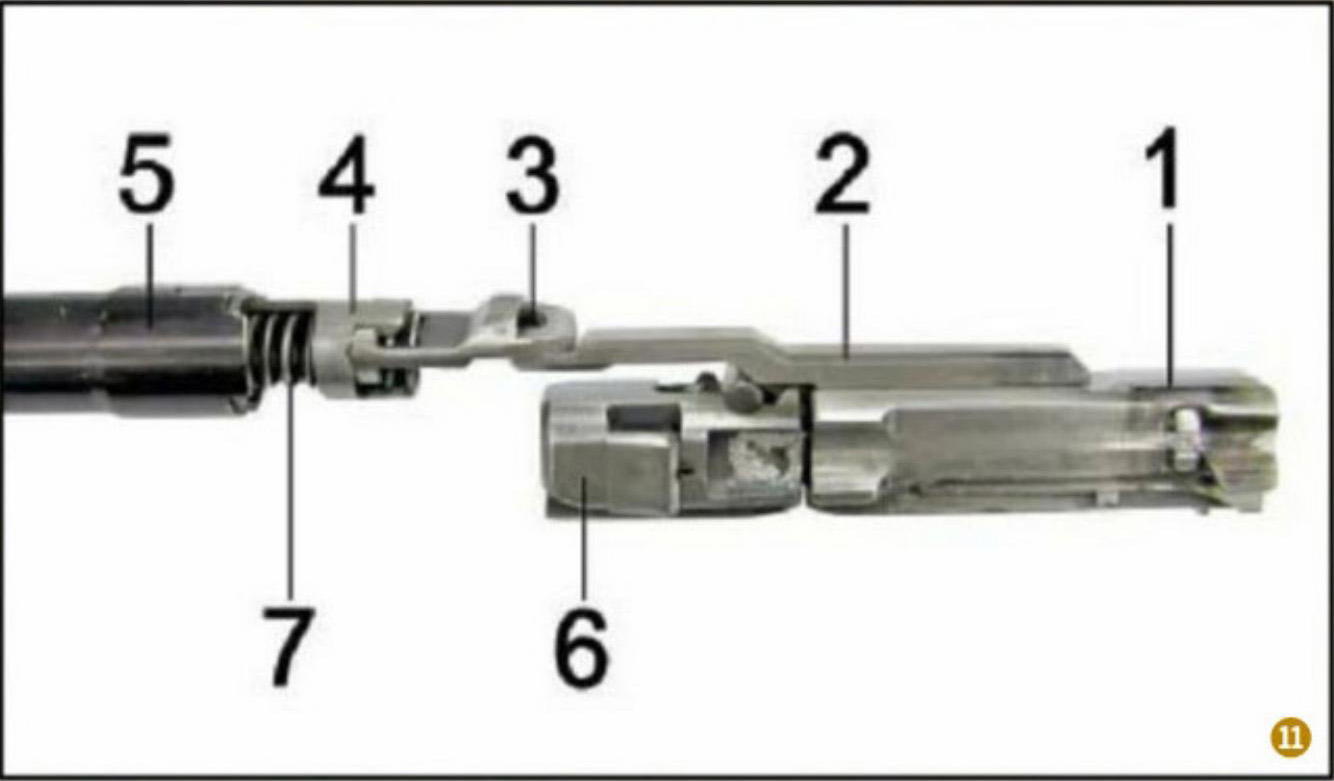

图11:装填机构总成与枪机组的联动机构:1 枪机框。2 待击滑块(带行程限位,在枪机框内纵向运动)。3 可拆卸式耦合点。4 传动连杆。5 枪管护套。6 枪机头。7 复进簧(拉簧)。

ᅟᅠᅟᅠRh 80与G11的对比。经过这段技术铺垫后,现在让我们聚焦 Rh 73 给观察者的第一印象。通体木制枪托覆盖墨绿色涂层,表面可见使用痕迹。枪机组存在堆焊痕迹,部分零件加工较为粗糙。握把组件、保险/快慢机转盘及枪机导轨护盖采用尼龙材质(杜邦聚酰胺66)。弹匣外壳与托弹版由Resitex硬质织物复合材料(博世专利)制成,铝制型材封闭弹匣后部。人机工效方面:握持握把需要适应,弹匣位置会妨碍操作,佩戴手套或手型较大者影响更大。光学瞄具贴腮位置设计欠佳,射手需要扭曲脖子才能瞄准。拉机柄位置导致快速换弹匣困难。枪机向后待击开锁需克服强力复进簧的阻力,对射手力量要求苛刻。野战维护性存在缺陷:闭锁片区域采用DIN1481标准微型夹套固定,战场条件下无法拆卸。若横向定位滚柱遗失,击针将无法待击。保险/快慢机选择盘布局颇具新意,但传统拨杆设计在操作速度与舒适性上更具优势。闭锁片区域压强分布合理,紧凑无托构型的整体设计理念极具吸引力,但综合评估:该枪亮点有限。

ᅟᅠᅟᅠ“无托布局”是否是最优解?关于其闭锁原理与第三滚轮的三重功能,初看之下与采用简单传动结构的G3两段式简单传动闭锁并无本质差异。但Rh 73的独特性令人瞩目,其设计对传统理念实现了突破性拓展。相较于滚柱系统,该枪创新性地采用闭锁片撑开结构——其凹面开锁接触面与闭锁滚柱架上的减摩滚柱组相配合,有效降低了摩擦阻力。发明者保罗·塞弗里德(Paul Seifried)在此处的做出了重要贡献。

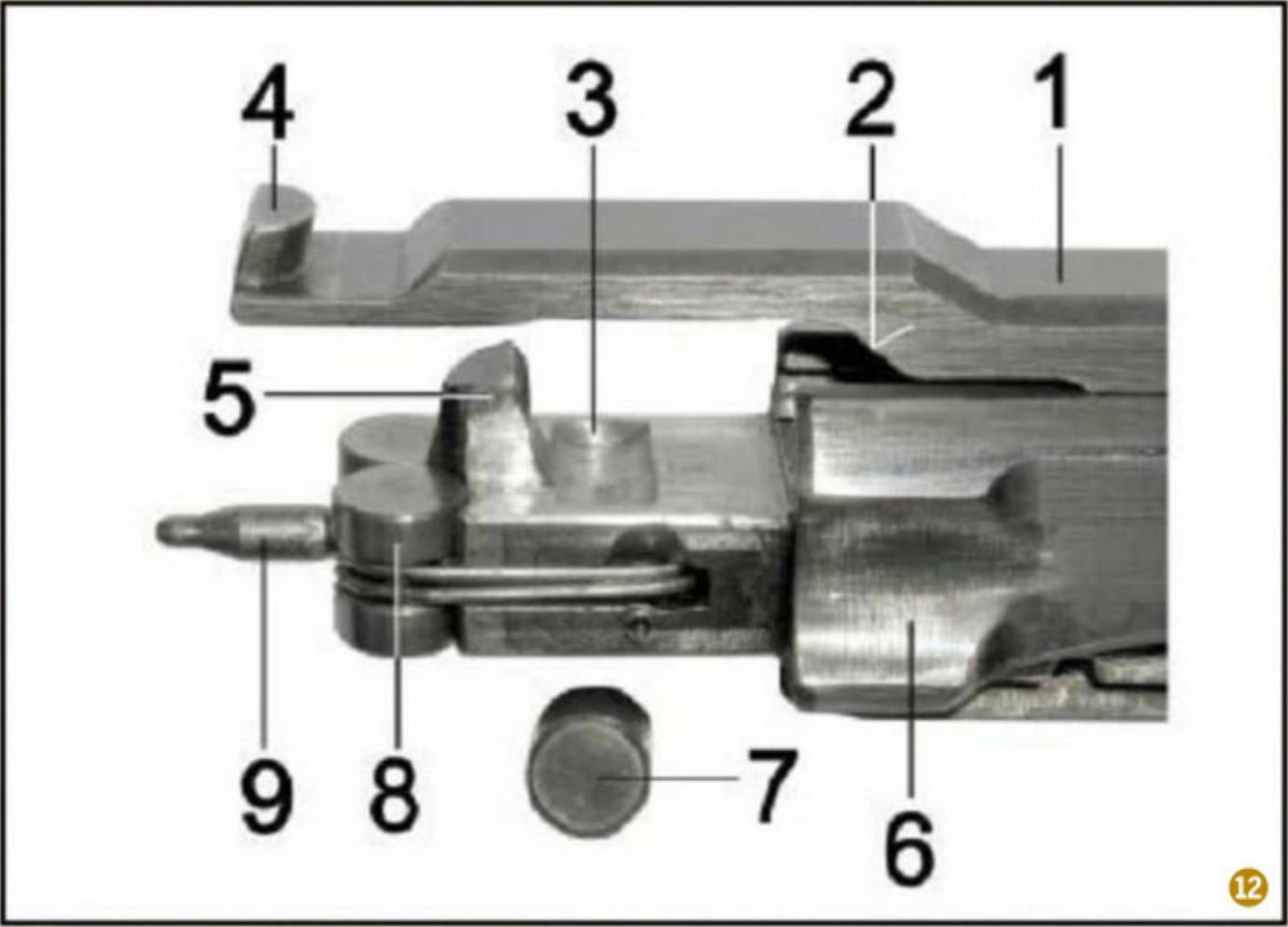

图12:本图展示了滚柱系统的多重功能机制:待击滚柱8以减摩方式接触闭锁支撑片的凹面轮廓。锁止/待击多功能滚柱7横向布置,通过复进簧力压入滚柱槽3内,能有效抑制连发时的枪机反跳。当枪机框6完成待击动作时,多功能滚柱7在支撑凸笋5的限位作用下,抵压待击滑块1的控制斜面2,从而将待击滑块向后推动。在此过程中,待击滑块1为内置在枪机框6内的击针9完成击发蓄能。组件标注:1 待击滑块。2 控制斜面。3 滚柱槽。4 耦合凸笋。5 支撑凸笋。6 枪机框。7 锁止/待击多功能滚柱。8 待击滚柱。9 击针。

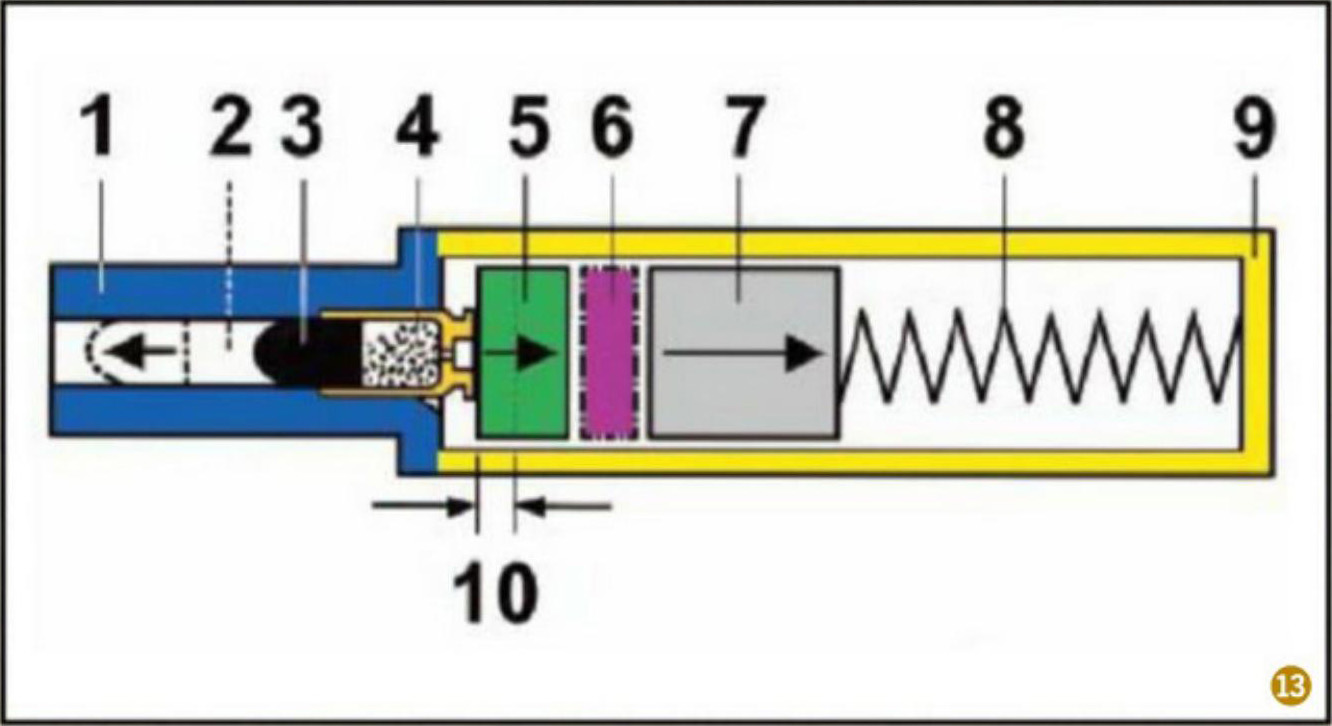

图13:可动支撑式、变速式、两段摩擦闭锁质量惯性系统原理图:1 固定机匣的枪管。2 燃气压力。3 弹头。4 弹壳。5 枪机头部质量体。6 加速系统抽象符号(含三种传动类型):I 无传动部件型:如斯柯达M/93机枪-萨尔瓦托·多姆斯结构;II 杠杆式(机匣支撑):如FAMAS突击步枪;III 滚柱/闭锁片/滑块式(机匣支撑):滚柱例-G3突击步枪,闭锁片例-Rh73突击步枪。7 枪机框质量体(理想条件:显著大于枪机头质量)。8 复进簧。9 机匣。10 安全行程(弹头离膛前枪机头的后坐距离)。

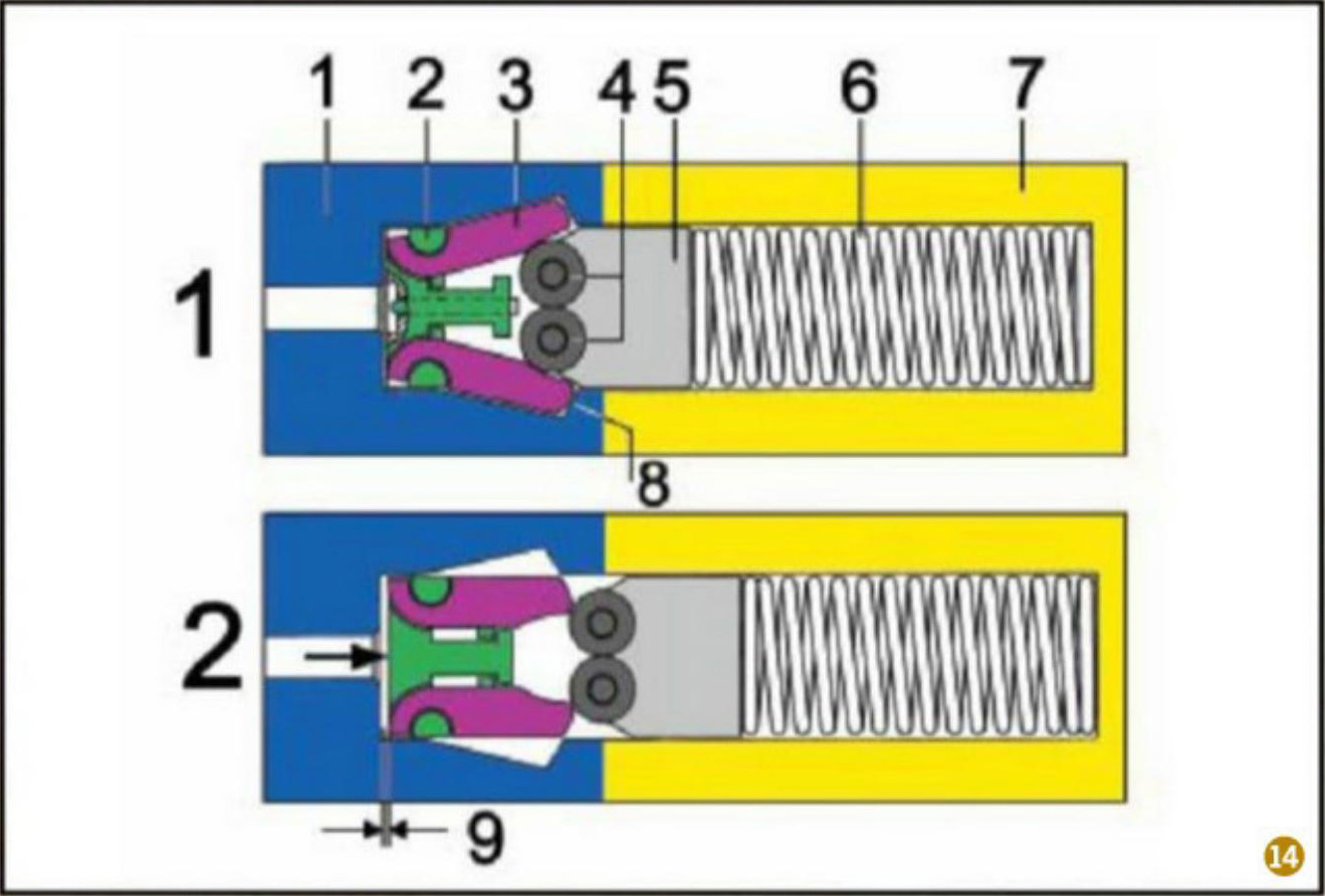

图14:根据德国专利DE 1168806绘制图纸的Rh 73突击步枪工作原理(申请人:莱茵金属股份有限公司/杜塞尔多夫,发明人:保罗·赛弗里德/巴登韦勒,1958-1964年)。在第一阶段,闭锁机构通过闭锁部件的质量惯性实现强制闭锁。燃气压力直接作用于弹壳,推动枪机头向后运动。随后通过闭锁支撑片凹面接触减阻待击滚柱,实现枪机框的后坐解锁。在第二阶段,闭锁组件整体后坐,复进簧完成能量储存。1 带闭锁节套的枪管。 2 带有支撑片转轴的强机头示意图。3 设有与滚柱4配合的凹面接触区的闭锁支撑片。4 安装在枪机框5内的待击滚柱。5 枪机框。6 复进簧。7 机匣。8 支撑接触面(其倾斜角度远超出自锁或Formschlussbereiches范围)。9 弹头离开枪管前的安全距离。

ᅟᅠᅟᅠ关于连发射击时闭锁防反跳这一安全议题,设计者也进行了创新设计。第三横向滚柱在复进阶段会缩入滚柱架的滚柱槽内,从而防止提前开锁和闭锁反跳现象。第三滚轮在WTS武器技术展览的说明牌上被称为“延迟滚轮”,实际具备三重功能:一是作为防反跳装置;二是通过连接待击滑块的斜面来压缩击针簧;三是基于赛弗里德与帕施克提出的“串联理念”,实现双传动质量惯性闭锁系统的功能——尽管待击滑块的质量较小,尚未达到理想设计要求。相关技术缺陷可参考克伦佩尔博士在Rh 73型评估报告中的批评意见(边注编号1)。与G3步枪类似,Rh 73枪机头与枪机框的间距(VTA)作为关键安全参数,需在检修时进行专门检测。

ᅟᅠᅟᅠ关于G3步枪“延迟后坐(delayed blowback)”概念的搜索引擎误传需作澄清:“延迟”这一术语在德语技术文献中同样存在误用现象。问题根源在于英语语境中对G3闭锁原理的简单化错误描述。德语术语“可动支撑式、变速式、双质量惯性闭锁系统”在英语文献中被简化为“延迟后坐结构”,导致“延迟”概念以讹传讹。实际情况是:弹壳在无延迟状态下直接受膛压推动后坐,通过滚柱/杠杆/支撑片将枪机头冲击传递至枪机框,使枪机框获得更高后坐速度。这种机械传动增强了闭锁系统的动态惯性效应,从而有利于降低闭锁组件的整体质量。

ᅟᅠᅟᅠ将G3步枪错误归类为“后坐式武器(Rückstoßlader)”的现象也依然存在。正确表述应为:通过弹壳直接传导火药燃气动力至闭锁部件(典型后坐式武器包括:MG13德莱赛、MG34、MG42、MG3、P08、P38等型号)。

ᅟᅠᅟᅠ正是基于上述术语混乱,黑克勒-科赫公司于1980年代发布了技术手册详细阐述其枪械运动学原理与动作流程。遗憾的是该手册仅以限量印刷形式发行(首版500册),传播范围有限。尽管如此,相关文献仍对传统术语体系进行了部分修正。对于更倾向传统表述的读者群体,谨引社会学家乌尔里希·贝克博士(1944-2015)的名言:“一个古老的谬误总是比新的真理更受欢迎”。

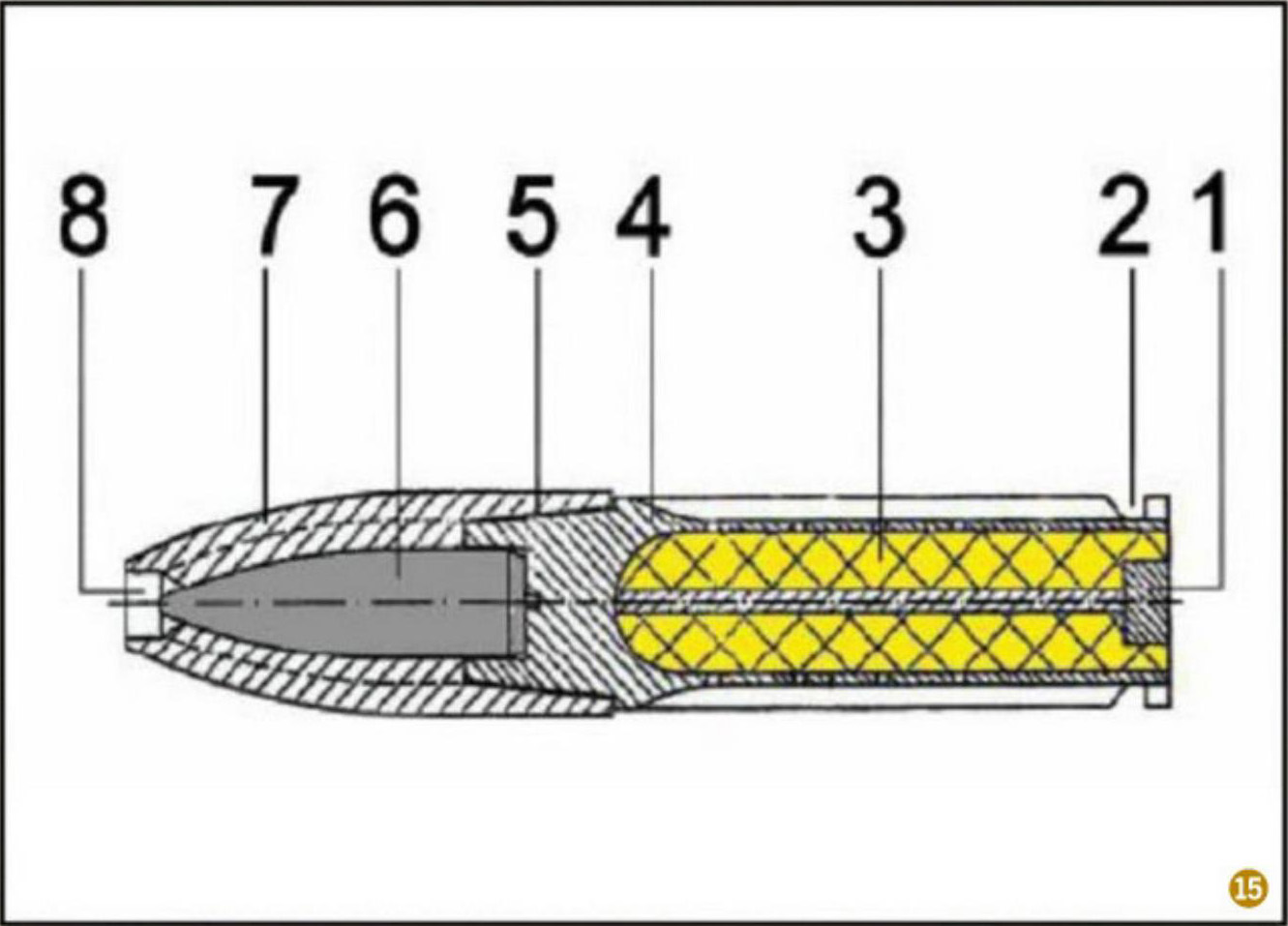

图15:汉斯·约阿希姆·卡尔特曼(Hans-Joachim Kaltmann)关于弹托效应无壳次口径弹药的构想展示。该弹药之所以称为"无壳",是因为射击时整个塑料弹体会被完全推出枪管,然后弹头在枪口前端与弹体分离。修改后的专利图来自1974年莱茵金属杜塞尔多夫公司专利公开说明书DE 2320399:1 底火。2 拉壳钩。3 发射药。4 聚乙烯弹壳。5 4号件与7号件之间的摩擦焊接接合。6 弹头。7 聚乙烯弹托。8 用于分离弹托7的进气孔.

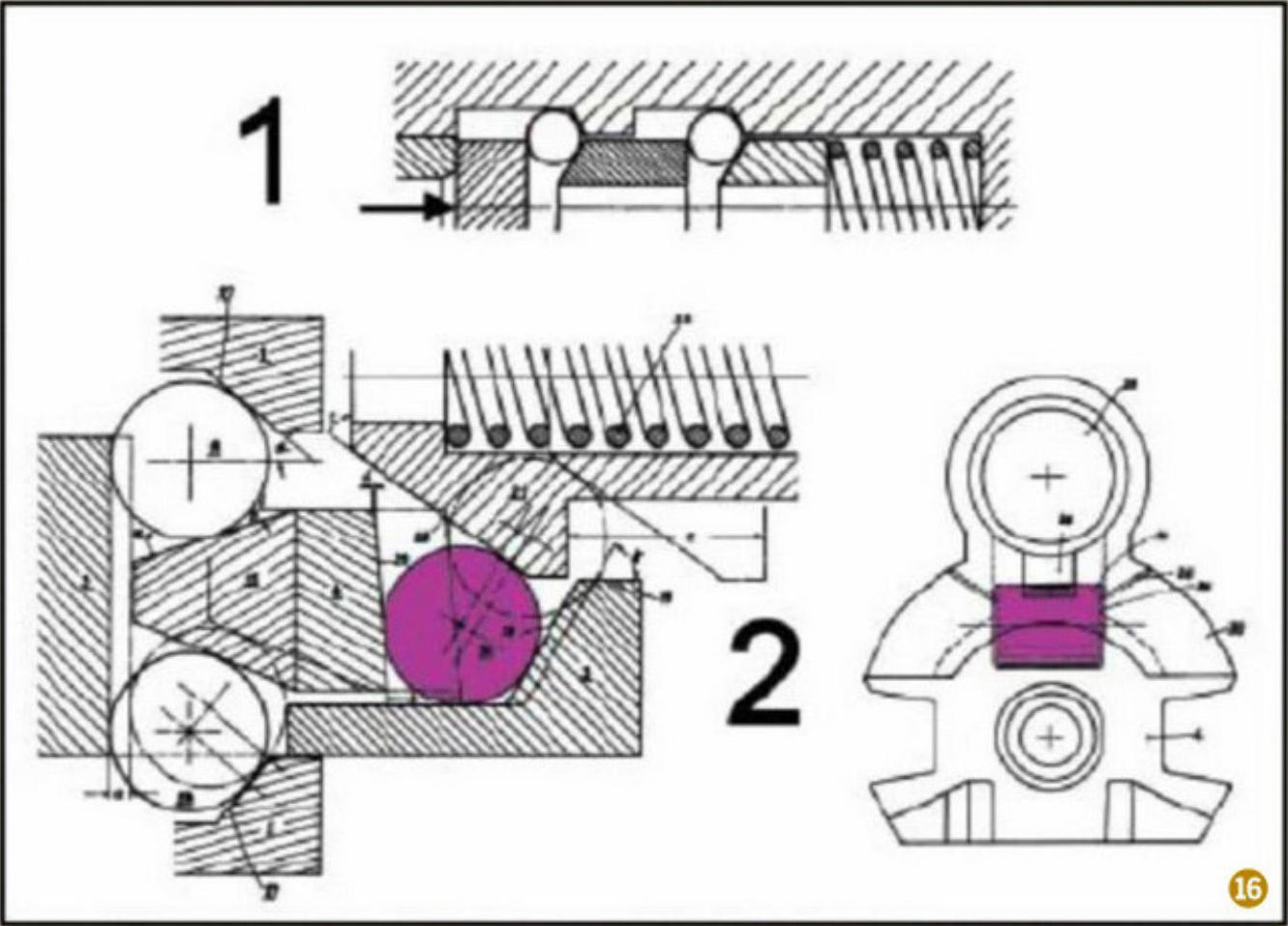

图16:由巴登韦勒的保罗·赛弗里德(Paul Seifried)与温斯特-阿尔特克丁根的海因里希·帕施克(Heinrich Paschke)两位发明者提出的"双联传动质量闭锁系统"技术构想示意图。该设计详述于1967-1969年的瑞士专利CH 461999与德国专利DE 1286943,专利权归属莱茵金属股份有限公司(杜塞尔多夫)。示意图1展示采用滚柱机构的基础原理,示意图2展示横向布置的滚柱结构——该创新设计最终应用于Rh 73突击步枪系统。